1702-1761

Ce texte « Heurs et malheurs de Marie Geneviève Dion (1702-1761) » fait partie de l’ouvrage collectif sous la direction de Vincent Denis, Vincent Milliot et Isabelle Foucher, La Police des Lumières, Ordre et désordre dans les villes au XVIIIe siècle. Paris, Gallimard/Archives nationales, 2020. https://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Livres-d-Art/La-police-des-Lumieres

Les archives de police et de justice conservées aux Archives nationales et à la Bibliothèque de l’Arsenal gardent les traces des femmes et des hommes chargés de la surveillance policière parisienne. Suivre l’itinéraire de l’une d’entre elles, celui d’une « femme travaillant à la police », d’une voleuse parisienne devenue « mouche », au parcours jalonné d’enfermements, permet d’éclairer, de l’intérieur, les fonctionnements de l’institution policière.

Au siècle des Lumières, les Hôpitaux Généraux de Bicêtre et de la Salpêtrière ont la charge de missions de santé et d’assistance aux pauvres ou aux aliénés. De plus, ils sont des lieux d’enfermement de longue durée pour les mendiants et les voleurs, les prostituées et ceux qui déshonorent leur famille, incarcérés grâce à un « ordre du roi », aussi appelé lettre de cachet.

En juillet 1749, la place de Supérieure de l’Hôpital Général de la Salpêtrière est vacante, à la suite de la démission de la sœur Julie soupçonnée de jansénisme. Le lieutenant général de police, Nicolas René Berryer, un des chefs du bureau de l’Hôpital Général, reçoit une candidature singulière, accompagnée d’un mémoire :

« […] Il serait intéressant pour le bien de l’État que ce fut une femme de tête que l’on mît à l’une de ces places où l’on conduit les filles de mauvaise vie qui se sont attirées cette punition soit par leur mauvaise conduite ou par faute de preuve ou parce qu’elles y sont condamnées par jugement […]. Ces malheureuses, dis-je, qui sont toujours ou les maîtresses ou les confidentes et receleuses des compagnies de voleurs et de brigands sont à même, en les flattant ou d’un adoucissement à la punition de leurs crimes ou d’une liberté (comme vous l’avez donnée à celles qui ont donné des avis et preuves certaines pour le bien), de s’adresser avec confiance à une femme qui les conduirait et dont l’esprit souple saurait leur arracher l’aveu de leur iniquité en profitant de leur faiblesse, par des moyens de douceurs et de confiance ; des aveux de cette importance mettraient cette femme habile en état de vous envoyer, Monseigneur, au moins deux fois par semaine un rapport fidèle d’un grand nombre de voleurs et de leurs complices ainsi que de quantité de choses secrètes qui se passent dans Paris, intéressantes pour l’État ».

Aussi étonnant que cela puisse apparaître aujourd’hui, la femme qui présente ce projet est voleuse, escroqueuse, maquerelle et maîtresse-chanteuse. Elle est encore une des plus célèbres mouches de la police, sans doute la plus haïe du peuple de Paris. Il s’agit de Marie Geneviève Dion, épouse de Nicolas Maréchal, dite la Maréchale.

Incroyable aussi, le surprenant commentaire du lieutenant général de police Berryer, daté d’août 1750 :

« Au surplus le mémoire est bon. »

Marie Geneviève Dion ne sera pas élue Supérieure ; la candidate de l’archevêque, madame de Moysan, obtiendra le poste au détriment de la candidate du parlement de Paris, la janséniste sœur Saint Michel.

Essayons de comprendre : comment une femme telle que Marie Geneviève Dion a-t-elle pu briguer « la Supériorité de l’Hôpital Général », comme elle le dit elle-même ? Comment ce sinistre projet a-t-il pu recueillir l’agrément du plus haut dignitaire de la police et sembler satisfaire aux objectifs de surveillance et d’enfermement des délinquants par la police au cœur du siècle des Lumières ?

En juillet 1749, Marie Geneviève Dion connaît parfaitement, et depuis longtemps, le monde des prisons, particulièrement la Salpêtrière et son bâtiment appelé La Force dont le nombre de prisonnières avoisine ou dépasse le millier. C’est une habituée des lieux et des ordres du roi qui y font entrer ou permettent d’en sortir.

En 1728, Marie Geneviève est enfermée pour la première fois à la Salpêtrière afin « de mettre l’honneur [de son père] et de toute sa famille à couvert de la honte dont ils sont menacés ». Elle a vingt-six ans. Fille d’un gros marchand de bois sur l’île Louviers, mariée à un commis du coche d’eau d’Auxerre, elle est alors femme de chambre de madame de Barneval, gouvernante du duc de Chartres, petit-fils du Régent. Au Palais-Royal, elle a volé un nombre considérable de toiles de Perse, de damas, d’étoffes d’or, de robes, chemises et garnitures dans l’appartement de madame de Barneval. Celle-ci accepte 2 500 livres du père de Marie Geneviève pour remboursement et demande au lieutenant général de police Hérault « de donner un ordre pour qu’elle soit mise à l’Hôpital pour le reste de ses jours ou le temps que vous jugerez à propos ».

L’ordre du roi est bienvenu pour Marie Geneviève : elle risque la peine de mort pour vol domestique ! Elle sort en décembre 1730, deux ans plus tard.

Dans les années suivantes, Marie Geneviève est « faufilée avec gens d’intrigues qui s’entremêlaient d’avoir des secrets pour faire trouver des trésors ». Mayeur de Vienne, receleur, dit l’avoir côtoyée en 1740 à la prison du Grand Châtelet et l’avoir vue, en 1741, venir quasiment tous les jours visiter prisonniers et prisonnières. Que monnaye-t-elle alors, quels renseignements vient-elle apporter ou chercher ? La voici déjà une habituée du Grand Châtelet. Elle redevient prisonnière en août 1741. À cette époque, elle fait des « négociations de papier » ; Dupy, un négociant, l’accuse, lui, d’escroquerie aux lettres de change et billets au porteur, depuis qu’elle s’est enfuie à Londres avec un diamant et du liquide obtenus d’un autre courtier. Arrêtée, ramenée à Paris par un prêteur sur gages dont elle est la courtière, probablement la complice et peut-être la maîtresse, elle essuie un procès au Châtelet. Elle en appelle au Parlement et, en septembre 1742, sort de prison.

Le répit sera de courte durée. Le 22 janvier 1743, la nuit de son exécution sur la place de Grève, un voleur, Jean Thibault, charge Marie Geneviève lors de ses aveux à l’Hôtel de Ville : elle est liée avec plusieurs des receleuses d’un réseau de voleurs, appelé par la police « bande des Raffiats ». Raffiat est l’un de ces jeunes hommes qui étourdissent leurs victimes avec masse ou bâton ferré pour leur voler leurs signes extérieurs de richesse. La Maréchale les aurait recrutés pour assassiner son amant, à tout le moins pour le battre et l’effrayer. À tort ou à raison, elle est accusée d’avoir donné de l’arsenic et du vif-argent pour faire taire ses coaccusées. Elle n’est jamais désignée par les accusés comme étant une mouche mais la multiplicité des témoignages contre elle laisse penser qu’elle est un peu trop bavarde :

« C’étaient tous les caquets qu’elle avait faits qui la faisaient aller à la Ville. »

Fine connaisseuse du fonctionnement de la justice et de la police, elle sait que, même en l’absence de preuves judiciaires, elle peut être enfermée à la Salpêtrière :

« Comme elle avait été jugée par un plus amplement informé usquequo, craignant qu’on ne la fit passer à l’Hôpital de police, elle écrivit au sieur Durot qu’elle pourrait lui être de quelque utilité […] qu’en conséquence et avant son jugement elle avait agi en prison pour le bien de l’affaire. »

La voici de nouveau libre en août 1745.

À partir du mois de décembre, elle endosse la qualité de personne « travaillant à la police ». Un témoin la décrit comme « une grande femme […] qui parle bien, a grand air et était enveloppée d’une capote ». Sous la direction de l’inspecteur de police Poussot et de l’exempt de robe courte Dureau, chargés de la sûreté des rues de Paris et de la chasse aux mendiants, voleurs, prostituées et autres « gens sans aveu », elle surveille, renseigne la police, leur désigne et leur livre des hommes et des femmes délinquants ou supposés tels, cela le jour comme la nuit. Son activité est si intense que, de 1745 à 1749, Marie Geneviève habite avec d’autres membres de leur équipe chargée de la sûreté dans le même immeuble que l’inspecteur Poussot. C’est au cœur de l’enclos du marché des Quinze-Vingt, non loin de l’hôtel du lieutenant général de police, rue Saint-Honoré.

À ce moment-là, elle intègre une police en plein essor : la pratique des ordres du roi et de l’infiltration de la pègre par la police, via les mouches, voit le jour de manière systématique pendant la lieutenance générale de police du marquis d’Argenson (1697-1718) ; avec la refondation du corps des inspecteurs en 1740 et l’arrivée de Berryer à la lieutenance générale de police en 1747, le processus s’accélère.

Les inspecteurs sont des véritables « entrepreneurs » ; ils s’associent entre eux ou avec un exempt de robe courte, des archers de robe courte ou du guet. À la différence de leurs prédécesseurs des années 1720 et 1730, utilisant des indicateurs de manière beaucoup plus occasionnelle, ils emploient de façon permanente tout un personnel subalterne de délinquants qui sont en même temps leurs hommes de main, femmes à tout faire, clercs ou domestiques.

Marie Geneviève participe aux nouvelles patrouilles nocturnes, créées après les agressions de la « bande des Raffiats ». Poussot et un autre inspecteur, Dadvenel ou Roussel, aidé d’un commissaire au Châtelet (souvent Miché de Rochebrune), sont précédés de mouches connaissant les lieux et les repères des délinquants. Ils arrêtent indifféremment des prostituées, des voleurs et des vagabonds, mais aussi des nouvellistes, des francs-maçons et même des convulsionnaires. Le principe est d’exploiter au maximum les renseignements donnés par ceux que l’on surveille puis arrête.

Les inspecteurs disposent d’un outil efficace : l’ordre du roi. Il permet d’enfermer et de mettre en liberté, d’exiler ou de rappeler d’exil. L’ordre du roi est délivré, après la capture, par le secrétaire d’État de la Maison du roi. Il régularise ainsi l’ordre utilisé par l’inspecteur.

Pour l’inspecteur Poussot, qui fut autrefois marchand de vin, le résultat est là : il proclame en 1747 à son nouveau patron, Berryer, que ses prédécesseurs, « chargés auparavant nous de la recherche des voleurs », « n’en ont jamais tant arrêté en trente ans que moi depuis dix ans ». Il se plaint pourtant de ne pas être suffisamment dédommagé, compte tenu des frais engagés pour son personnel et ses déplacements, percevant selon lui trois fois moins pour les mêmes tâches que ses prédécesseurs ! Mêmes requêtes des

concierges et des greffiers des prisons et des maisons de force, rémunérés pour chaque prisonnier selon des tarifs non revus depuis le début du siècle.

Les revenus varient selon le nombre d’arrestations et les dépenses occasionnées ; les ordres du roi pour libérer ou enfermer sont utilisés avant l’autorisation officielle… On comprend sans peine les nombreux abus et pratiques délétères ayant pu se mettre en place. En travaillant avec et aux côtés de ceux qui arrêtent sur ordre du roi les voleurs et les prostituées, Marie Geneviève adopte naturellement les pratiques de ceux qui l’ont fait sortir de prison et dont elle a soit bénéficié soit pâti : la liberté contre un renseignement ; la tolérance de la prostitution, du vol ou du recel contre un renseignement ; l’enfermement pour absence de renseignement.

Donnons un exemple parmi les nombreuses prostituées avec lesquelles Marie Geneviève et l’équipe de Poussot entretiennent des relations soutenues : la Duval « connue sous le nom de Geneviève Olivier surnommée la Labbé, la Gaspard, la Félix dite Duval », « noms qu’elle a pris suivant les différents quartiers où elle a promené sa prostitution et ses débauches » est mise en liberté de la Salpêtrière en 1746 avec un ordre d’exil à Provins mais n’y part pas, hébergée sept à huit mois chez Marie Geneviève, et ce « à la connaissance des sieurs Davenelle et Poussot qui s’en servaient dans leur visite de nuit ».

Ces nouvelles équipes formées de mouches peu recommandables n’ont pas bonne réputation. L’exempt Dureau se plaint à plusieurs reprises des tas d’ordures et de matière fécale, déposés par ses voisins, devant sa porte ; il déplore aussi le manque de réaction du commissaire de son quartier face à cette situation. De fait, si un certain nombre de commissaires au Châtelet travaillent avec les inspecteurs, nombreux sont ceux qui ne les supportent pas comme le commissaire Doublot. Il arrête Marie Geneviève qui a requis le guet de poursuivre un voleur :

« Le guet n’est pas fait pour arrêter sous les ordres de ce Poussot. »

Ce dernier fait libérer ses mouches accusées de violences et d’abus puis dénonce à Berryer les commissaires qui les ont arrêtées.

On ne peut imaginer que Poussot ne sache rien d’une Marie Geneviève pratiquant la corruption. Selon le témoignage d’Anne Françoise Goré dite la Boulan, Marie Geneviève est une mouche ordinaire qui « n’a pas laissé que de rendre service à bien des femmes du monde ». Difficile d’imaginer également que sa hiérarchie ignore ses manœuvres pour remplacer les concierges des prisons parisiennes : dès avril 1747, Poussot signale que Marie Geneviève surveille les concierges des prisons de Montmartre, du Temple et de Saint-Martin qui « prennent sans ordre des pensionnaires et seulement de la part de leurs parents ou autres qui ont inspection sur eux ». C’est à la sollicitation de Marie Geneviève qu’ils se déclarent prêts à enfermer son fils sans ordre.

En juillet 1749, grâce à son réseau de connaissances, elle brigue la Salpêtrière. En effet, elle a côtoyé les sœurs ou officières, des laïques souvent recrutées et choisies en interne parmi les orphelines pauvres les plus jolies, les « bijoux ». Parmi ses rivales, certaines n’ont dû leur ascension qu’à leurs amants haut placés. Dans son mémoire, Marie Geneviève n’hésite pas à dénoncer sa plus sérieuse rivale, la sœur Saint Michel, « janséniste outrée », organisant des assemblées de convulsionnaires. Les amies de Marie Geneviève, actrices et « filles du monde », reçoivent toute l’élite parisienne et lui ont permis de trouver (ou de faire chanter) des protecteurs. Ainsi deux bénédictins de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés, des avocats, des procureurs et même un substitut du procureur général du Parlement vont la recommander à l’archevêque. Enfin, elle détient un projet pour la Salpêtrière : pour elle, le poste de Supérieure de la Salpêtrière s’apparente à celui d’une tenancière de mauvais lieux rédigeant des rapports pour Berryer. En quelque sorte, une mère maquerelle d’un genre supérieur.

Éconduite dans ses prétentions à diriger l’Hôpital, il semble qu’elle mène au moment de son arrestation, en août 1750, une cabale contre Dangers, concierge du Petit Châtelet : elle rédige des courriers de protestation au nom des prisonniers, cela afin de récupérer la place du concierge.

Marie Geneviève dira avoir cessé toute activité pour la police en décembre 1749. On comprend pourquoi : c’est à peu près à cette date, en novembre, que Berryer décide d’amplifier les rafles de mendiants que la lieutenance générale de police a récupérées dans ses attributions ; les enlèvements de police normalement réservés aux vagabonds et « gens sans aveu » concernent désormais tous les jeunes gens trouvés jouant dans les rues et places de Paris. Enlevés par des hommes à la solde du lieutenant général de police, sergent, cavalier ou exempt du guet, exempt de robe courte, débauchés de leurs missions ordinaires qui reçoivent des rétributions pour chaque capture, ils sont emmenés en prison sans passer chez un commissaire au Châtelet.

L’opposition constante de la population aux arrestations de mendiants, alimentée par l’exaspération croissante depuis dix ans devant les enlèvements de police par des équipescomposées en partie de délinquants peu recommandables, se transforme en véritable révolte au printemps 1750 quand les propres enfants des artisans et des ouvriers se trouvent enlevés, violentés et enfermés !

Marie Geneviève, Dureau, Poussot et son équipe ne semblent pas avoir participé aux enlèvements de jeunes joueurs et de libertins sur les places et dans les rues de Paris en 1749 et 1750. Mais leur réputation est telle que ce sont eux dont les noms seront criés dans Paris lors des émeutes du printemps 1750 et que c’est Labbé, mouche de Poussot, qui sera poursuivi, rattrapé dans l’immeuble de l’enclos du marché des Quinze-Vingt où habitait autrefois l’équipe de Poussot, traîné dans la rue Saint-Honoré, exécuté et cloué à la porte de l’hôtel du lieutenant de police. Geneviève Olivier dite la Duval, qui vit alors avec Labbé, ne peut le sauver ; elle-même est insultée, bousculée, battue et croit mourir :

« En voilà encore une, elle est de la bande de la Maréchale, il faut l’assassiner »

« Des femmes criaient par la fenêtre c’est une maquerelle, une larronnesse, c’est de la bande à la Maréchale, il faut l’assassiner. »

Dès le 25 mai 1750, un arrêt du Parlement est affiché afin d’arrêter les émeutiers. Le Parlement mène la procédure et en profite pour enquêter sur les méthodes de la lieutenance générale de police.

Le 3 août, trois jeunes hommes ayant participé à l’émeute sont pendus.

Marie Geneviève Dion n’est pas lynchée comme Labbé, ni interrogée au Parlement comme Parisien, mouche de Poussot, mais elle fait partie de ceux que la police va sacrifier. Tous et toutes ont intérêt à sa disparition…

Début août 1750, Berryer ne veut plus couvrir ses exactions car les plaintes des victimes de Marie Geneviève ont été envoyées en parallèle au secrétaire d’État de la Maison du roi. À moins que ce ne soient Poussot, Dureau ou son nouveau protecteur, l’inspecteur Dumont, qui ne les aient suscitées.

Marie Geneviève est accusée de toutes les concussions possibles et imaginables par ses anciennes victimes et collègues mouches, ennemies ou amies, qu’elle n’a peut-être pas protégées durant les événements du printemps et qui ne la protègent plus, ainsi la Duval. Marie Geneviève a fait enfermer et libérer moyennant rétribution ; elle a incité à la prostitution, au vol et au recel ; elle a loué des appartements pour des prostituées qu’elle a fait contribuer ou pour des receleurs… Tous les témoignages l’accusent de corruption, d’escroqueries, de vols, de violences, de chantages divers et variés, y compris sexuels. Faut-il croire les propos un peu trop écrits de Geneviève Pommier, colporteuse de nouvelles à la main ayant vécu chez la Maréchale et se plaignant d’avoir été « l’esclave des plaisirs de cette

Messaline » ?

Le procédurier commissaire au Châtelet de Paris, François Simon Chastelus, est commis afin d’arrêter Marie Geneviève en compagnie de l’inspecteur Dumont, le 20 août 1750, dans son appartement de deux pièces au deuxième étage d’un immeuble de la rue Saint-Jacques-de-la Boucherie. Le lendemain, Berryer fait joindre aux nombreux papiers retrouvés chez Marie Geneviève le fameux mémoire pour obtenir la Salpêtrière : il raye consciencieusement ses commentaires de juillet 1749 et fait mine de s’interroger sur l’identité de son auteure, ne pouvant s’empêcher de trouver « bon » ce mémoire.

Le commissaire Chastelus reçoit toutes les dépositions. Il interroge la Maréchale puis écrit, inquiet, en janvier 1751 à Duval, premier commis du lieutenant général de police :

« Cette gueuse a un parti pour elle dans le Parlement, du fond de sa prison elle entretient commerce de lettres dans Paris, et hors la liberté, y a toutes sortes d’aisances. C’est un tigre enchaîné dont il faut craindre la ruse et l’artifice et l’on peut compter que lorsqu’elle sortira, il n’y a moyen qu’elle ne mette en usage pour avoir vengeance de sa détention. Je la connais mieux encore que les putains qu’elle a molestées et diable m’emporte si une pareille drôlesse n’est pas en état de donner de la tablature même à un lieutenant de police tant je la connais méchante, artificieuse et vindicative, tout cela soit dit entre nous. »

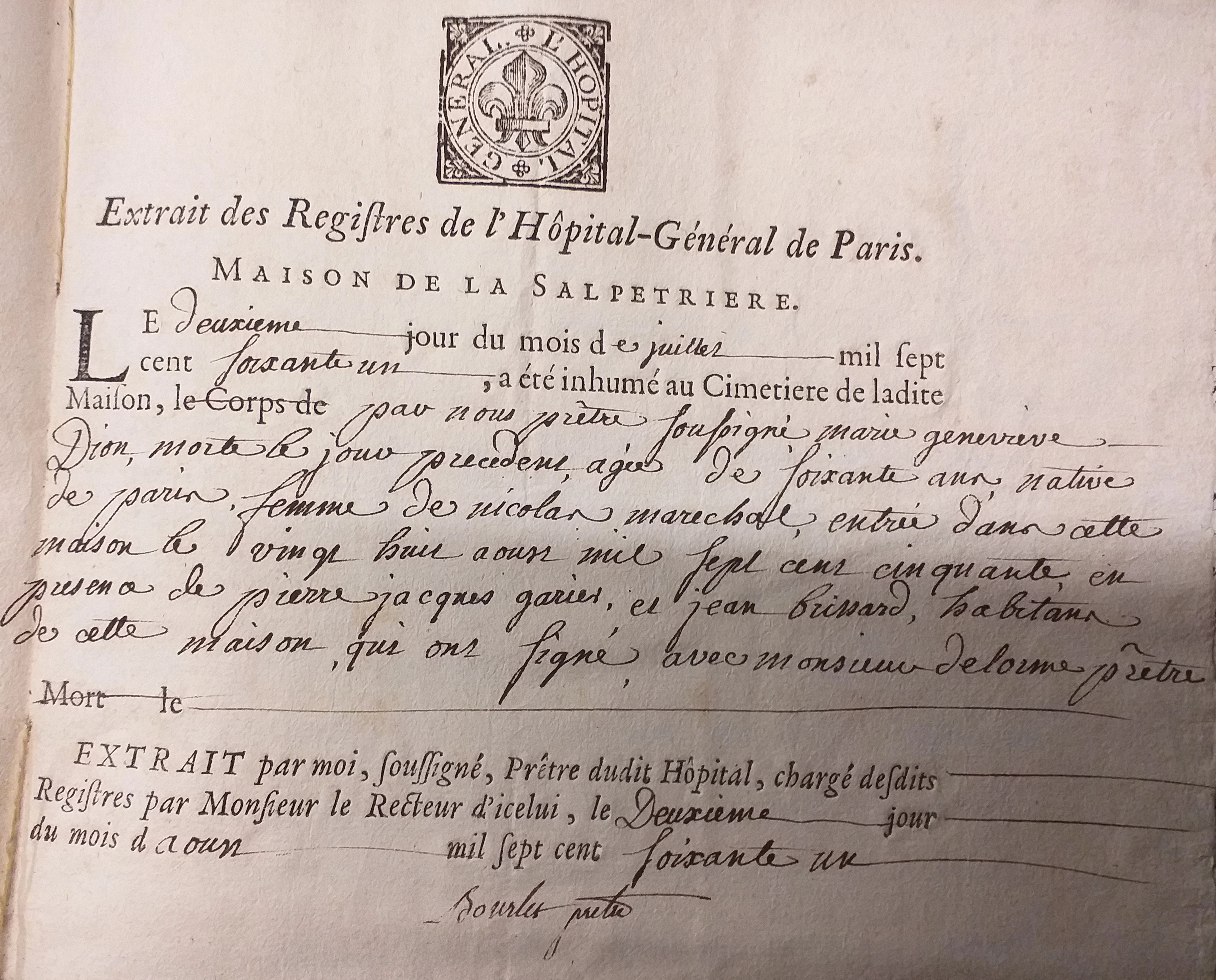

Chastelus ne semble pas avoir compris que tous la souhaitent mise au secret : elle ne sortira plus. Malgré de nombreuses demandes de libération, Marie Geneviève meurt le 1er juillet 1761 à la Salpêtrière. Le lendemain, elle est inhumée dans le cimetière de la maison de force.

MC/ET//LXII/464

Dès le 10 août 1750, Poussot reprend ses patrouilles. Leur rythme, loin de faiblir, s’accélère même l’année suivante. En 1753, il devient le premier inspecteur pensionné par le roi pour son zèle dans la police.

Le 23 août 1750, sept nouveaux postes de garde vont naître à Paris ; la cavalerie ayant réprimé l’émeute sera désormais disponible de jour comme de nuit.

Après 1750, l’usage des incarcérations sur ordre du roi par la police se poursuit.L’abolition des lettres de cachet sera une des mesures les plus réclamées dans les cahiers de doléances en 1789.

Cette biographie a été augmentée, racontée et discutée dans le documentaire de Mariannick Bellot, réalisé par Annabelle Brouard pour France Culture, La Maréchal (1702-1761) ou le destin d’une mouche.